The Living Heritage Transmission and Innovative Design of Jinzhesi Craft (Filigree Craftsmanship) Driven by Knowledge Service

-

摘要:

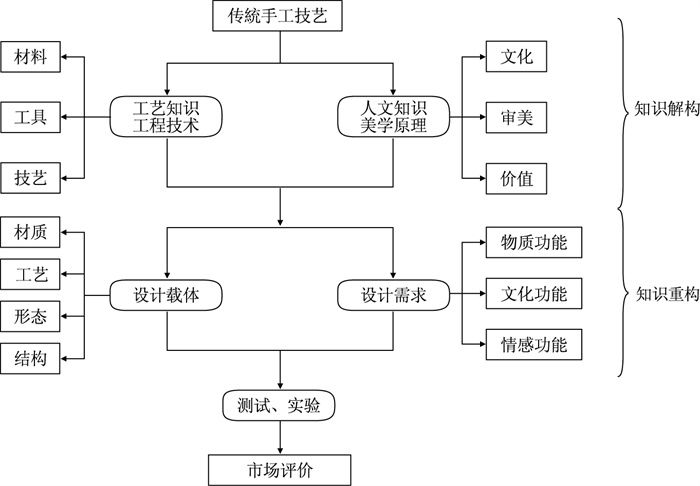

本研究针对传统手工技艺面临着环境丢失、生态迷失与传承缺失的问题,通过知识服务体系与创新设计方法探索传统手工艺的活态传承路径及其当代应用。以金摺丝工艺为研究对象,从知识解构与知识重构的角度,系统分析了该技艺特征与文化设计要素,确立了“文化知识提取→设计逻辑重构→产品化落地”三阶段的转化路径及工艺复原的12个关键知识步骤。通过构建传统手工艺产品的可视化设计流程模型,提出了金摺丝工艺与现代智能技术相结合的可行性设计方案,初步设计了一款智能穿戴音乐耳饰的产品概念图。该模型的建立旨在解决设计过程中知识供给断层问题,为传统技艺的传承及当代应用提供一种新的创新思路和发展策略,为非遗活态传承注入可持续的文化创新动能。

Abstract:This research focuses on the issues of environmental loss, ecological disorientation, and inheritance deficiency confronted by traditional handicraft techniques. Through the knowledge service system and innovative design approaches, this study explores the dynamic inheritance paths of traditional handicrafts and their contemporary applications. Taking the Jinzhesi craft (filigree craftsmanship) as the research subject, from the perspectives of knowledge deconstruction and reconstruction, the study systematically analyzed the technical characteristics and cultural design elements. The three-stage transformation paths of "cultural knowledge extraction→design logic reconfiguration→productization realization" and 12 key knowledge steps for process restoration are established. By constructing a visual design process model for traditional handicraft products, a feasible design scheme combining the Jinzhesi craft with modern intelligent technology is proposed, and a product concept map of an intelligent wearable music earring is preliminarily designed. The establishment of this model aims to address the problem of knowledge supply discontinuity in the design process, offering a new innovative thought and development strategy for the inheritance and contemporary application of traditional techniques, and injecting sustainable cultural innovation impetus into the dynamic inheritance of intangible cultural heritage.

-

中国民间工艺是综合了生产、生活、艺术审美的造物文化体系,蕴含丰富的造物思想、审美意识、工匠精神、技术能力和伦理观念。许多传统手工技艺历经世代传承,展现了极高的工艺水平和独特的审美价值。党的十九大报告指出:“坚定文化自信”“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”。习近平总书记特别强调:“我们要善于把弘扬优秀传统文化和发展现实文化有机统一起来”。步入新世纪,我国制造业虽取得了显著成果,“中国制造”已成为享誉全球的品牌标志,并在全球贸易和分工中占有重要地位,但很多产品的竞争力主要依托生产制造过程中的成本优势,缺乏具有东方文化特征和符号的创新产品。因此,亟须在产品设计中融入有中国传统技艺和文化的元素,从而提升产品的创新力和竞争力。

近年来,一些传统技艺门类在在现代社会文化观念的影响下焕发出新的生机。例如,例如,尹作为及其团队运用虚拟仿真与AI辅助智能技术分析翡翠琢型中原料损耗和不可预知的工艺问题,其创新的可行性方案获得了国家艺术基金人才培养资助项目[1];90后竹编新生代四川道明竹编传承人肖瑶及其团队联合中央美术学院共同开发了标准化教学材料包,将竹编技艺应用于灯具、公共艺术装置及商业空间设计上,实现了跨界融合设计,推动非遗技艺的现代化发展[2];张学东等[3]为安徽无为剔墨纱灯提出了产品创新、产学研合作和文旅体验开发三位一体的现代化传承方案。然而,仍有一些曾经流行一时的传统技艺或仅留存于文献记载,逐渐消失在历史长河中,不禁让人感到惋惜。它们不仅仅是中国宝贵的文化遗产,更体现了民族的历史与智慧,展现了传统审美与技术的精髓。如何在现代社会保护和传承失传的手工技艺,并将其与当代设计相结合,已成为一个亟待解决的时代课题。

金银细金工艺作为中国独具特色的贵金属手工艺,有着4000多年的发展历史,从早期的粟粒工艺、锤揲工艺到如今的花丝镶嵌工艺,它们完整展现了中国精湛的工艺水平和深厚的文化积淀[4]。然而,曾在明代风靡一时的金摺丝工艺在现代逐渐失传。因此,本研究以金摺丝工艺为例,基于其历史背景、工艺特点及其在时代审美体现的基础,依托创新设计与知识服务设计理念,探讨在现代工业背景下如何通过现代设计技术手段对其进行有效复原与创新,对往后探索相关失传非遗传统技艺的传承与创新方案及实现传统技艺的设计创新、功能创新、工艺创新提供一种思路[5]。

1. 金摺丝工艺的文化传承与设计创新

在现代工业化快速发展和人们生活方式改变的背景下,传统手工技艺面临着传承断代与产品创新的双重挑战[6]。本文研究对象金摺丝工艺源自明代,曾经是金银器制作中的一项重要技艺,因其制作工艺繁琐精细、形制特殊、材料昂贵,限制了应用范围。考古发现显示,目前已知出土的金摺丝工艺器物实例均来自明代墓葬,且绝大多数器物为葫芦灯笼造型,明代女子容像中常出现此造型的金摺丝耳饰,如图 1和图 2所示。由此可见,金摺丝工艺首饰在明朝中后期贵族女性中非常流行。

![]() 图 1 佩戴金摺丝葫芦形耳环的明代女子容像①②③图片来源汉服图像库.明人坐像图汇总.http://120.25.237.190/hanfu/tuxiang/;④图片来源河北省蔚县博物馆馆藏明代郝杰母杨氏夫人像Figure 1. Portrait of Ming Dynasty women wearing gourd-shaped gold filigree earrings

图 1 佩戴金摺丝葫芦形耳环的明代女子容像①②③图片来源汉服图像库.明人坐像图汇总.http://120.25.237.190/hanfu/tuxiang/;④图片来源河北省蔚县博物馆馆藏明代郝杰母杨氏夫人像Figure 1. Portrait of Ming Dynasty women wearing gourd-shaped gold filigree earrings1.1 金摺丝工艺的造型特征及装饰审美

古代器物的审美特质往往与其所处时代的政治、文化和社会经济发展密切相关。宋代崇尚文人理政,这时期的社会审美取向重视清雅内敛,相关工艺品强调含蓄优雅、理性沉稳的气质,如宋代器物装饰趋于简约雅致,极少大面积嵌饰宝石,与盛唐时期富丽华贵的装饰风格迥然不同[7]。至明代开国洪武之治后,社会经济繁荣发展,商品贸易的发展推动了全民日益重视生活的审美享受,该时期的工艺品在材料运用上昂贵奢靡,制作工艺上精细奇巧,造型样式上生动意趣,诞生出许多个性典雅而低调奢华的新式饰品。基于此,明代工匠们在传统金银细工基础上不断创新技法,既要保证有足够数量的黄金首饰提供给贵族日常所用,又能满足他们对新奇精美饰物的需求。这种奢华审美风尚的兴起和社会文化的需求共同促成了金摺丝工艺的形成并广泛流行。

明代墓葬出土的金摺丝工艺器物以葫芦形耳环为主,其不仅轻薄省料且其表面具有独特的纹理效果,而且迎合了当时人们偏爱精致纹饰的审美取向及追求富丽典雅的审美情趣。金摺丝葫芦主体通过细密均匀的摺丝棱线组成,形成工整有序的立体造型样式;耳饰的金丝光泽与明代流行的“略施粉黛”素雅妆容共同营造了和谐温婉的视觉效果。明代贵族服饰多以丝绸制衣为主,缂丝面料如妆花缎、妆金绢、织金罗、织金纱等光亮平滑、光线柔和,其轻盈的视觉效果也与金丝光泽的耳饰相映成趣,成为明代盛装的一部分。

1.2 现代工业下的手工技艺传承

21世纪以来,现代技术的迅猛发展不仅改变了人们的生活方式,也对传统工艺的传承和创新带来了全新的挑战和发展机遇。目前,在艺术创作和商业生产中,传统工艺与现代技术的结合主要有两种方式:(1)关键步骤保留手工痕迹,如玉雕,木雕,银器等品类[8]。这些产品的简单几何造型多利用数控多轴机床或冲压模具完成,后续的复杂纹饰及细节仍由专业的手工艺人完成;(2)工艺步骤基本保留传统工艺流程,运用现代设备及技术辅助提高制作效率和精度,如将传统琢玉工序中的手动砣机和解玉沙,替换成横机、电子机和金刚砂针等;再者,花丝工艺中采用现代加工设备快速生产不同型号的金银细丝。现代技术辅助传统手工工艺在很大程度上降低了传统工艺的学习门槛,为手工艺在现代工业社会生存与发展提供了一种路径。

传统技艺作为国家或地域的宝贵文化遗产,它们蕴含着丰富的历史内涵、价值观念和智慧结晶[9]。通过与现代智慧生活相结合,既能促进其传承和创新,又能吸引更多年轻群体关注和参与,提升人们的生活体验和满足社会需求,使传统技艺重新焕发新的活力和价值。例如,以湖北随州出土的曾侯乙编钟文物为原型,笔者设计了一款“听得见的”立体金属拼装模型——曾侯乙编钟(图 3),完整保留出土文物编钟的数量与形制,使消费者在拼装过程中能进一步了解编钟文化内涵。中央音乐学院李幼平教授曾提出:曾侯乙编钟铭文通过声文互证的编码体系,实现了先秦乐律信息的系统化记录与传递,堪称中国最早的“音乐数理编码档案”,其本质是理论与实践统一的声学信息载体。因此,基于将编钟纹样置换为当代读取和传递信息方式(二维码)的设计思路,笔者设计了一个手机微信小程序(图 4),用户通过手机扫描编钟上的二维码,可感受到相应的编钟声及震动,用来模拟真实敲击编钟的听觉和触觉,实现传统文化的互动和输出。

2. 金摺丝技艺的当代转化

传统手工技艺的当代转化需要构建一个从知识服务到创新设计的支撑体系。基于此,笔者梳理了“文化知识提取→设计逻辑重构→产品化落地”的转化路径,以湖北薪春明宣王墓出土的金摺丝葫芦耳饰为参考,对其进行可视化流程复原,创新设计了一款“耳丝”智能音乐耳饰。

2.1 文化知识提取阶段

文化知识提取阶段,首先是对金摺丝工艺所隐含知识的量化梳理与表达,其中也包含隐性知识的显性表达,通过整合历史文献、工艺流程和技艺细节中所分散的内容,解构该技艺的文化特征,从而实现其核心要素的提炼;其次,对于金摺丝工艺相关器物研究,除了调研各个博物馆藏品外,还应收集相关文献史料以及其美学意涵等方面的知识;最后通过前期知识的整理与分析,尝试探讨金摺丝工艺失传的因素。

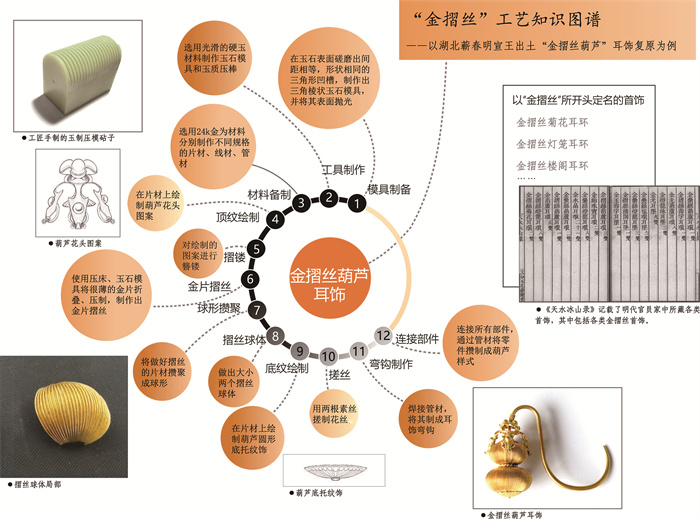

从金摺丝工艺的复原流程图(图 5)可以看出,其具体制作流程包括模具制备、工具制作、材料制备、图案绘制等,其核心制作过程有錾镂工序、摺丝工序及攒聚工序。工艺步骤作为知识服务的载体,一方面解决了设计过程中的知识供给问题,使设计师全面了解技艺的“知识结构”;另一方面也为后续设计提供了依据,确保传统文化内涵不被遗漏。

目前,我国已考古挖掘的明代金摺丝工艺相关文物共计19件,大多被收藏于江西省博物馆、四川省文物考古研究院及蕲春县博物馆,其中以蕲春县博物馆馆藏最多,保存最为完好(图 2中②号图)。金摺丝工艺出现于明朝前期,中后期逐渐消失,这与明代社会经济发展的曲线基本吻合。该工艺的特点是使用高纯度黄金材料,使其成品表面达到缎面如丝的视觉效果;内部中空且聚拢成球形的特色限制了成品只能是悬吊类的球形器物,例如灯笼耳饰(图 2中⑤号图)、葫芦耳饰。同时,该工艺装饰物的应用场景较为苛刻,加上明朝末年动乱频发,导致该工艺快速消失。由此,设计者需要以人文视角挖掘该技艺的历史内涵与文化价值,挖掘实物的相关性,为下一步设计逻辑重构阶段打下基础。

2.2 设计逻辑重构阶段

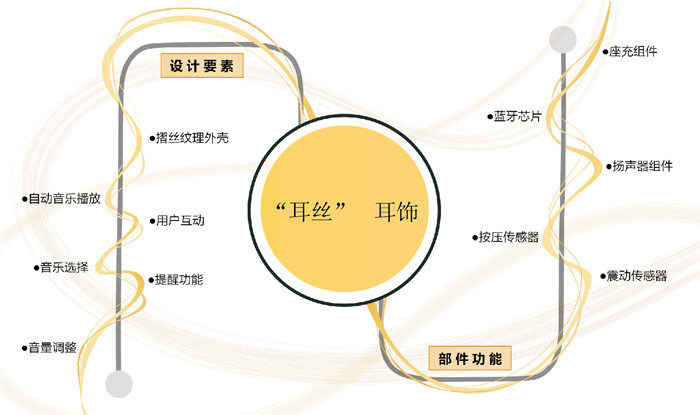

在设计逻辑重构阶段,需将上述提取的文化知识转化为符合当代语境的设计方案[10]。这一过程本质上是对传统文化元素的“转译”。设计师可以通过寻找事物之间的相似或相关性,即事物(金摺丝耳饰)和事物(耳机),通过事物与事务之间的元素(材料、结构、造型),事物与行为之间的(功能,体验)来寻找它们的关联,进行两者的相似性互换,如事物之间外部的共性(耳饰与耳机的形体大小、佩戴位置)以及内部的相关性(音乐带给人抽象的动感旋律与摺丝工艺产生的密集排列的丝状线条)来确定产品设计的可行性和用户需求的功能定位。笔者通过金摺丝工艺的复原流程图及其传统文化意象诠释,通过多次造型实验,选择了半封闭状的海螺造型作为这款智能音乐耳饰的基本形态,既能满足目前市场上通用的耳机设备,又能在佩戴时满足音乐播放所需要距离。整个设计阶段体现了从文化意象到设计理念的转换,从工艺形制到生活样式的演变。设计师不仅要了解当代用户的生活场景与潜在需求,还要确保传统文化意蕴的存续。在这一阶段,知识服务扮演着支撑作用:一方面提供设计所需的背景资料,另一方面关联拓展设计视野。创新设计则围绕用户价值和文化价值进行概念生成和原型设计,使传统技艺要素在新产品概念中得到合理重构。

2.3 产品化落地阶段

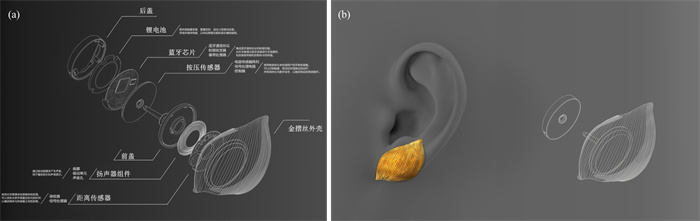

基于已有的设计构思和实验数据,探讨其从概念到产品的转化路径,结合“耳丝”智能音乐耳饰的造型方案(图 6和图 7)与关键部件及其功能特性,系统论证其落地可行性。

该智能音乐耳饰的外观设计源于金摺丝工艺,其独特的摺丝纹理如同音符谱线,寓意音乐的律动(图 6)。为确保佩戴舒适性和美观性,需对耳饰的尺寸进行精确设计。根据人体工学数据,耳饰的长度应控制在15~20 mm,宽度在5~10 mm,以适应不同用户的耳型。同时,控制金属厚度,提升用户长时间佩戴的舒适度。在保持金摺丝工艺美学的同时,将智能功能模块有效集成至耳饰内部。根据图 7和图 8所示结构设计,内部包括微型蓝牙模块、姿态传感器、微型扬声器和振动反馈装置。为实现这些功能,需采用高度集成的微型电子元件,并通过模块化设计简化装配过程。此外,电源系统可采用可充电微型电池,确保设备的续航能力。

相较于传统耳机产品,“耳丝”智能音乐耳饰在功能和设计上具有显著差异。首先,其将传统工艺与现代智能技术融合,不仅具备音乐播放功能,还能通过姿态感应提醒用户活动,提升健康意识。其外观设计独特,兼具饰品的美观性和耳机的实用性,满足用户对个性化和时尚的需求。最后,其轻量化和模块化的设计使其更适合长时间佩戴,提升用户体验。

3. 创新设计与知识服务驱动下的技艺传承

从知识服务者的角度来说,知识服务过程就是创新过程[11]。通过技术、文化、行为等多维度知识资源的系统性整合,重构产品功能、文化价值与用户体验,驱动产品向服务化转型并形成差异化竞争优势。在当代设计语境中,创新设计不仅是创意表达的载体,更是产品文化价值与用户体验的重构过程。以传统工艺的现代化转译为例,金褶丝工艺的创新实践正满足了这一逻辑的双重诉求:一方面,它延续了传统工艺中蕴含的文化象征与美学价值;另一方面也回应了现代社会在功能性、审美性与情感性方面的多元需求。本研究以“文化知识提取→设计逻辑重构→产品化落地”3个阶段为技术路径线索,提出一种兼具历史深度与现实适应性的创新设计方法论,以及传统手工技艺传承与创新知识服务流程图(图 8)[12]。

从图 8可以看出,在“知识解构”阶段,研究者深入挖掘传统手工技艺的历史语义场,厘清其所承载的文化意涵、审美范式与技术机制,为设计创新提供丰富而稳定的文化母体;在“知识重构”阶段,设计者将这些文化要素转化为可感知的设计语言,结合现代设计逻辑重组构型与造物方式,赋予传统手工技艺以新的形制表现与情感表达。尤其是在产品的设计实施过程中,通过反复实验与用户测试,对佩戴舒适度、安全性与互动性等要素进行了精细调试,不仅提升了产品的实用性能,也实现了传统手工艺向现代生活方式的有效嵌入。此外,传统手工技艺在创新设计中的文化外延意义亦不容忽视,它不仅是古今审美迁移的物质再现,更是穿戴者身份认同与文化归属的精神体现。产品所融合的传统工艺美学与现代简约风格之间的张力,激发了用户的文化共鸣和情感回响。这一过程体现了原型文化要素在新场景下的适应性转译逻辑,也契合了文化和旅游部2021年《“十四五”非物质文化遗产保护规划》中所倡导的“创造性转化与创新性发展”战略方向。

综上所述,本文创新实践研究展现了设计、技术与材料三位一体的协同机制,为传统手工艺的当代表达提供了系统性的设计路径与理论支撑。通过“文化迁移+技术植入”的设计方法,不仅突破了传统手工技艺传承的局限,也构建出传统文化与现代生活融合的新范式。

4. 结语

本研究以知识服务体系和工艺形制研究为基础,探索了金摺丝工艺的传承断裂问题。在系统梳理金摺丝工艺的历史背景与技艺演变的基础上,通过文献考证与实践复原等方法重建了其工艺流程,并融合当代设计理念构建了一个面向失传手工技艺的文化产品的可视化设计流程模型。该模型有效回应了当前设计实践中“知识供给”不足的问题,为传统工艺在现代生活方式中的再嵌入提供了理论支持与方法路径,拓展了文化在地性与设计实践融合的研究维度。

本研究设计的“耳丝”智能音乐耳饰,是一项阶段性的实验性研究成果,后续研究将以该系列产品为载体,借助产业化技术平台开展量化开发与应用测试,进一步验证该知识服务流程在设计产业实践中的可行性与推广价值。

-

图 1 佩戴金摺丝葫芦形耳环的明代女子容像

①②③图片来源汉服图像库.明人坐像图汇总.http://120.25.237.190/hanfu/tuxiang/;④图片来源河北省蔚县博物馆馆藏明代郝杰母杨氏夫人像

Figure 1. Portrait of Ming Dynasty women wearing gourd-shaped gold filigree earrings

-

[1] 谢媛, 金若雨, 郝亮, 等. 基于虚拟仿真实验平台的《宝石琢型设计与加工工艺学》课程的新型教学模式探讨[J]. 宝石和宝石学杂志(中英文), 2021, 23(1): 55-61. Xie Y, Jin R Y, Hao L, et al. New teaching model of Gem Cutting Design and Processing Technology course based on virtual simulation experiment platform[J]. Journal of Gems & Gemmology, 2021, 23(1): 55-61. (in Chinese)

[2] 周绪海. 非物质文化遗产促进乡村振兴的启示——以崇州市"道明竹编"为例[J]. 大众文艺, 2020(23): 7-8. doi: 10.3969/j.issn.1007-5828.2020.23.010 Zhou X H. The implications of intangible cultural heritage on rural revitalization: A case study of "Daoming bamboo weaving" in Chongzhou[J]. Popular Literature and Arts, 2020(23): 7-8. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1007-5828.2020.23.010

[3] 张学东, 黄凯. 无为剔墨纱灯手工技艺的传承与开发[J]. 装饰, 2015(2): 122-123. Zhang X D, Huang K. The inheritance and development of Wuwei timo lamp craftsmanship[J]. Art & Design, 2015(2): 122-123. (in Chinese)

[4] 扬之水. 中国金银器[M]. 北京: 生活书店出版有限公司, 2022. Yang Z S. Chinese gold and silver artifacts[M]. Beijing: Life Bookstore Publishing Co., Ltd., 2022. (in Chinese)

[5] 路甬祥. 论创新设计[M]. 北京: 中国科学技术出版社. 2017: 44. Lu Y X. On innovative design[M]. Beijing: China Science and Technology Press, 2017: 44. (in Chinese)

[6] 周楚轶, 陶冶, 李游. 基于文化知识解构与重构的传统手工技艺文化产品设计研究[J]. 包装工程, 2023, 44(16): 237-245. Zhou C Y, Tao Y, Li Y. Research on the design of traditional handicraft cultural products based on the deconstruction and reconstruction of cultural knowledge[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(16): 237-245. (in Chinese)

[7] 杭间. 中国工艺美学史[M]. 北京: 人民美术出版社, 2018: 66. Hang J. The history of Chinese craft aesthetics[M]. Beijing: People's Fine Arts Publishing House, 2018: 66. (in Chinese)

[8] 胡平. 中国传统手工艺的复兴[J]. 装饰, 1999(6): 10-14. Hu P. The revival of Chinese traditional handicrafts[J]. Decoration, 1999 (6): 10-14. (in Chinese)

[9] 徐艺乙. 中国历史文化中的传统手工艺[J]. 江苏社会科学, 2011(5): 223-228. doi: 10.3969/j.issn.1003-8671.2011.05.037 Xu Y Y. Traditional handicraft in traditional Chinese culture[J]. Jiangsu Social Sciences, 2011(5): 223-228. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1003-8671.2011.05.037

[10] 李彦, 刘红围, 李梦蝶, 等. 设计思维研究综述[J]. 机械工程学报, 2017, 53(15): 1-20. Li Y, Liu H W, Li M D, et al. Review on research of design thinking[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(15): 1-20. (in Chinese)

[11] 张璐, 申静. 知识服务模式研究的现状、热点与前沿[J]. 图书情报工作, 2018, 62(10): 116-125. Zhang L, Shen J. The current status, hotspots, and frontiers of research on knowledge service mode[J]. Library and Information Service, 2018, 62(10): 116-125. (in Chinese)

[12] 孟祥慧, 谢友柏. 面向复杂产品创新的设计知识服务方法[J]. 机械设计与研究, 2023, 39(3): 1-4. Meng X H, Xie Y B. On design knowledge service method for complex product innovation[J]. Mechine Design & Research, 2023, 39(3): 1-4. (in Chinese)

下载:

下载: