| Citation: | WANG Fang. Diversity, Integration and Innovation: On the Cross-Cultural Characteristics of Jade and Stone Artifacts from Sanxingdui and Jinsha Sites[J]. Journal of Gems & Gemmology, 2022, 24(6): 13-29. DOI: 10.15964/j.cnki.027jgg.2022.06.002 |

A large number of jade objects with distinctive regional characteristics were unearthed at the sacrificial areas of Sanxingdui and Jinsha sites of the ancient Shu culture, which were different from jade objects excavated from other contemporary sites in China. However, through research and analysis, it has been uncovered that the ancient Shu jade articles represented by those unearthed from Sanxingdui and Jinsha sites were affected and impacted by multiple jade culture factors of other regions from their origin to their development. The types of objects, the combination of jade articles, the fabrication techniques and appliqués have obviously inherited and retained many cultural factors of other regions. The implantation of these intercultural factors directly promoted the occurrence and development of ancient Shu jade objects, and based on which, ancient Shu jade objects continued to absorb, assimilate, integrate and innovate, leading to prosperity.

在古蜀文化三星堆遗址和金沙遗址的祭祀活动场所中出土了数量巨大、种类丰富、制作精美的玉石器,这些尘封千年的古蜀王国秘宝无论在玉料的选择,玉器的形制,还是玉器的使用上都极具鲜明的地域特色与个性特征,与同时期中国其他区域的玉文化面貌有所区别。多年来,笔者及其团队通过玉料的监测分析、玉矿产地来源调查、器物造型特征、加工技艺及与其他区域出土玉器的对比观察与研究发现,以三星堆、金沙为代表的古蜀玉器从其缘起到发展的过程中又都曾受到其他区域多元玉文化因素的影响与冲击,从器物类型、玉器组合、加工技术以及装饰特征等方面都明显继承和保留了许多外来文化因素。这些外来文化因素的植入体现出长江上游的古蜀文化与周边地域文化之间一直存在着密切地交流与往来,同时也直接推动了古蜀玉文化的发生与发展,古蜀玉文化也正是在此基础上不断承袭、吸收模仿、吸纳融合、创新创造,从而走向了繁荣。

三星堆遗址最早发现的一批玉器是1929年广汉燕家院子的一个玉石器坑所出,据说当时出土玉器的数量达三、四百件之多[1]。以后在三星堆遗址月亮湾、仓包包等地点陆续又有零星玉石器出土[2];1986年,三星堆遗址内发现两个震惊中外的大型祭祀坑,其中出土的玉石器数量多达600余件[3];1997年末,三星堆遗址仁胜村墓地中再出土玉石器61件。此外在三星堆遗址内外还先后采集数十件玉器[4];2020-2021年随着三星堆考古新一轮的发掘,在原1、2号祭祀坑周围再次发现6个新的坑状堆积,虽然目前考古发掘仍在进行中,但发现玉器的数量已有数百件[5]。从上述情况统计,三星堆遗址出土玉器数量应有数千件不止。三星堆出土玉石器制作精美,体型巨大,具有十分鲜明的地域特色,其发现也使人们第一次认识到了古蜀国制玉工艺的繁荣与发达。

发现于2001年的金沙遗址,是继三星堆文化消亡后接踵而来的十二桥文化中心遗址。目前该遗址内已经出土了3 000余件玉器,1 600余件石器,其巨大的体量、丰富的种类和鲜明的地域文化特征,再次彰显了古蜀玉石器制作业的发达与昌盛。金沙玉器主要发现于遗址东南部的“梅苑”地点东北部,该区域文化堆积层厚,延续时间长,出土遗物最为丰富。该地点也是遗址中出土玉器数量最多、种类最丰富、器物等级最高的一处。从2001年初发现时的机挖沟中采集清理出玉器546件,考古发掘出土玉器2 229件[6]。金沙遗址范围内其他发掘地点出土玉器数量极少,种类极其简单,器形也都较小,制作也较为粗糙[7]。

近年来,对三星堆和金沙遗址出土玉器均进行了多次的科学与分析,结果显示三星堆出土玉器玉料以闪石玉为主,其他玉料包括蛇纹石玉、大理岩、石英、长石等;金沙玉器材料也是以透闪石(软玉)为主,还有少量的阳起石、透辉石、斜长石、闪长石、滑石、大理石、绿泥石、叶蜡石、绿松石、玛瑙以及含水磷酸盐、碳酸盐的多金属矿物。金沙遗址出土的石器质地据矿物学鉴定结果显示,其石质有蛇纹石化橄榄岩、蛇纹岩、蛇纹石大理岩、砂岩、板岩等。以三星堆、金沙遗址为代表的古蜀玉器主要以透闪石为主,同时还有少量的阳起石、透辉石、斜长石、闪长石、滑石、大理石、绿泥石、叶蜡石等,这一结果表明古蜀玉器的材料种类丰富,选料较为广泛。通过对成都平原西北龙门山脉一带玉料分布情况的初步调查[8],以及与中国其他区域矿源产地玉料标本进行的初步对比,基本明确了由三星堆-金沙为主体的古蜀玉器绝大部分玉料应为就地取材、就地制作而成,一部分材料的来源可能为成都平原西北的龙门山脉,还有一部分可能是在遗址附近周围的河漫滩地和山间谷地中采集而来,两个遗址中仅有极少数玉器是由外部其他区域文化直接输入[9]。

由三星堆、金沙遗址共同构成的古蜀玉器无论是玉料的选择、玉器的形制、还是玉器的使用都极具鲜明的地域特色与个性特征,明显区别于同时期其他区域的玉文化面貌。具体区别可从以下玉器类型的对比观察中窥其一斑。

玉璋最早的标本可能出现在公元前2000年左右的山东龙山文化中,后在距今4000-3700年左右的陕西神木石峁遗址中也发现了数十件玉璋①;在二里头文化三、四期之际,玉璋已明显成为当时礼仪活动中的核心礼器,其后更随着二里头文化向西向南扩展辐射,在山东、山西、河南、陕西、四川、湖南、湖北、广东、福建、香港及越南等地区都有相当的发现。而四川地区可以说是目前全国出土玉璋最多的地区,三星堆遗址已出土玉璋数十件②,金沙遗址中出土200余件,两个遗址出土玉璋的数量超过全国其它遗址或地点出土玉牙璋数量的总和,表明玉牙璋在古蜀王国时期蓬勃兴起,发扬光大,是古蜀玉器中表现最突出,数量最多的一类器物,在当时的宗教祭祀活动中占据着显著的地位。

① 此数据仅限于见诸报告,不包括海外及民间收藏的传为石峁遗址出土玉璋.

② 《三星堆祭祀坑》报告中主要是根据器物阑部出牙的状况把玉璋和锋尖开口的玉戈11均归于一类.按照器物分类原理,通常是先从首部形态进行分类,再按其阑部装饰特征分型,接下来再进行分式.根据这一原则,我们把首部呈斜凹弧状、V字形、斜直首的分为璋类,首部呈尖锋状的分为戈类,这样一号坑实际可归为玉璋的数量是11件,其余29件均应属戈类.二号坑原报告中玉璋17件,以及3件璋形饰件可全归为玉璋.

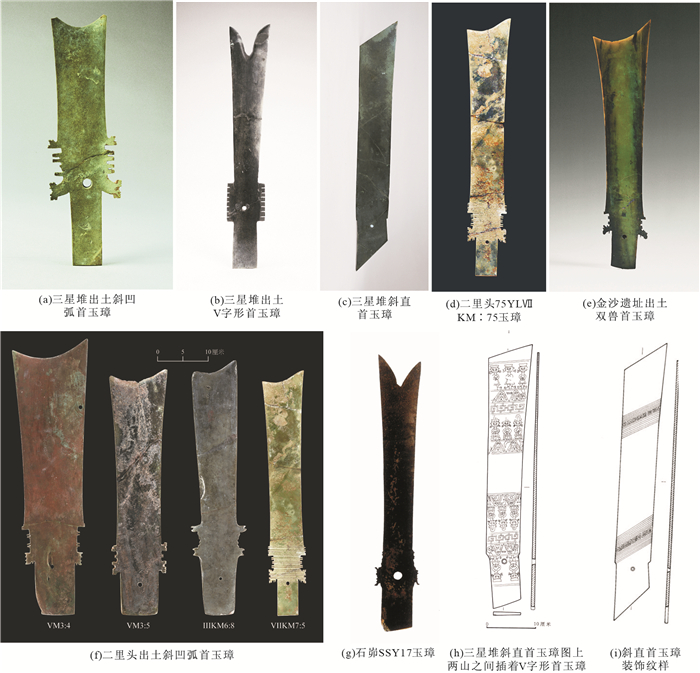

三星堆玉牙璋从首部形态可分出斜凹弧首(图 1a)、V字形首(图 1b)、斜直首三类(图 1c)三种。凹弧首牙璋形态上整体与山东龙山文化、石峁文化、二里头文化所出牙璋相类似。例如,1号坑出土的一件凹弧首牙璋,其阑部上下牙饰均做出双兽首形,阑间还雕出四个细长的平行小齿,这种作法与二里头75YLⅦKM7∶5玉璋(图 1d)基本相似,仅器身较M7∶5宽短些。这类张嘴双兽首式玉璋早年在广汉三星堆燕家院子中就有发现,在金沙遗址中也陆续有出土。其中,金沙最精美的一件玉璋其阑部装饰较为复杂,两侧对称雕刻出一对立体蹲兽,好似在互相对峙,形象生动,制作精细,器表打磨得极为光滑(图 1e)。这类装饰繁复,兽首高昂的玉牙璋与二里头四期玉璋的形态非常相近(图 1f)。V字形首玉璋[10]通常一侧刃尖低,一侧刃尖长,形成内凹的刃部,深浅不一,刃口多打磨尖薄锐利,抛光细腻考究。这种形态的玉璋过去曾在石峁遗址中发现1件(图 1g),但在三星堆玉璋中占有的数量最大,表现形式也是多种多样。2号坑中一件斜直首玉璋图案中两山之间插有这种形制的玉璋(图 1h),2号坑出土的一件跪坐小铜人像手中还握持着一件这样的铜璋;2020年新发现的6个祭祀坑中,再次出现持V形玉璋的青铜人像,且有铜人像衣服和“猪鼻龙”铜器上都铸有玉璋造型③,清楚地展示了这类璋的使用方法及其玉璋在古蜀祭祀活动中所占有的重要地位。斜直首玉璋在中国其他地区几乎不见,三星堆、金沙出土的这类璋平面多呈平行四边形,或一端略收分形成柄,均无阑,有的柄部或下部有穿孔,过去曾有学者称之为“边璋”。这类璋通常在器身中间留出一空白带,在两端阴刻细密的平行线纹和网状纹,还有的在平行线纹间饰以云雷纹(图 1i),这种装饰技法及风格也与二里头文化玉器的装饰风格非常相似。

③ 见2022年8月15日央视新闻,8号祭祀坑负责人赵昊先生介绍.

在金沙遗址早期祭祀活动阶段(约当公元前1200年前后,三星堆一、二期之际)中,祭祀礼器主要以石璋、石璧为主[11-12],其中石璋的体型一般宽大厚重,首部多呈斜凹弧形,刃尖一端低,一端高,主阑和附阑出单牙或双牙,阑间常有两组较矮的齿突,除极个别者外,两阑间常阴刻多组弦纹,每组弦纹由二条或三条直线纹组成,弦纹上还涂抹朱砂(图 2)。这些石璋体现出极其一致的制作风格,经微距拍摄对比分析,发现与二里头VM3∶4玉璋存在非常相似的特征,可以说两者在形态和一些制作技术上,都有着相同的工艺传统,显然应是受到了中原二里头文化玉璋的辐射与影响[13]。

玉戈始见于中原地区二里头文化三期,繁盛于商代,是三代时期玉礼器的主流器型,春秋以后少见。玉戈也是古蜀玉器中的重要品种之一,三星堆祭祀坑中有一类玉戈体形宽大,中部较厚,三角形前锋锐利,上下边刃打磨较薄(图 3a),整体造型与二里头文化、二里岗文化、盘龙城遗址(图 3b和图 3c)以及江西新干商墓出土玉戈相近。金沙遗址现已出土玉戈50余件,类型大致与三星堆相同(图 3d),其中部分玉戈为典型二里头文化及二里岗时期玉戈的形制,与晚商时期出土的镶嵌铜柄类玉戈有明显差异, 其余各型则具有鲜明的地方特征。

古蜀文化三星堆时期出土玉琮目前见诸报告的主要有:四川省博物馆收藏的1件,四川大学博物馆收藏的2件,三星堆博物馆收藏的1件,1986年一号器物坑出土的1件,三星堆仓包包地点采集小石琮1件,2021年新发现的3号、4号坑中出土3件[5],造型多为单体素面不分节槽的形式,仅3号坑发现一件琮上刻划有神树纹[5](图 4a)。金沙遗址中现已出土27件玉琮,另还有3件石琮,它们全部出土于金沙遗址祭祀活动场所里,可以说是目前国内除良渚文化、齐家文化以外出土玉琮最多的一处,说明玉琮在金沙宗教礼制系统中占有极其特殊的地位。在金沙遗址中发现的27件玉琮中,最引人注目的十节青玉琮(图 4b),其形制与江苏武进寺墩(图 4c)、吴县草鞋山(图 4d)、邱城墩遗址、上海青浦福泉山等良渚文化晚期遗址出土的玉琮形制十分吻合,可以确认金沙遗址出土这件十节玉琮从材质、形制、工艺和纹饰等诸方面都具有典型良渚文化晚期玉琮风格。

三星堆和金沙遗址中发现的绝大部分玉琮多是呈方柱体或扁方体,内孔通常较大,孔壁较薄,器表不分节槽,素面无纹(图 5)。这类玉琮总体造型风格表现出与齐家文化玉琮形制相近的特征(图 6),但所用玉材却大多为本地玉料,因此可以认定这类古蜀玉琮应是受到了黄河上游地区齐家文化玉琮造型风格的影响,其制作年代则与三星堆、金沙遗址自身的年代相当,应是蜀地先民在商周之际利用本地玉材,就地模仿制作的产物。

玉琮作为一种观念的载体,以良渚文化玉琮为典型代表,是一种具有强烈族群意识的礼仪性神器。后来随着良渚文化的衰亡,已逐渐失去了它原有的重要地位。商周时期除成都平原以外的其他地区发现较少,其形制也已发生非常大的变化,从殷墟妇好墓、新干商代大墓再到张家坡西周墓、河南三门峡虢国墓出土的玉琮多为矮体短射,四隅常有凸起的四个凸棱,在凸棱上有的琢出蝉纹或鸟纹,有的则配以横竖的阴线纹或几何形纹,玉琮形制逐渐简化并失去它原初的重要意义。但从三星堆和金沙遗址出土相当数量的玉琮情况看,却还仍然具有明显的礼器性质,是祭祀活动中的重要物品。张光直先生在《中国相互作用圈与文明的形成》一文中曾谈到玉琮在陶寺等遗址中出现时说“玉琮,是显示一种独特的宇宙观的一个非常有特色的仪式用具”,它在其他地区的发现不是偶然的,“无疑的,它代表这种宇宙观穿越区域的传递,或甚至代表以这种宇宙观为特征的一个全作用圈的底层”。因此从典型的良渚文化十节玉琮及大量不分节槽的方柱体玉琮在成都平原的发现,说明长江上游的古蜀文化与长江下游的良渚文化、黄河上游的齐家文化之间应有着密切的来往与交流,从而才有了这一跨文化观念器物的传播与影响。

玉璧是中国古代祭祀活动中的重要礼器,在中国各地分布较为普遍,延续时间也较长。新石器时代以良渚文化、齐家文化出土的玉璧最为典型。玉璧在良渚文化中居于较显著的地位,在良渚晚期的显贵墓葬中,有时甚至出现数十件玉璧随葬的情况。齐家文化中玉璧也是最常见的一类玉器,通常有两种造型: 一种为扁平圆形,中央有孔, 一般直径约7~40 cm,个别的达五六十厘米,均为素面,两面制作平整光滑(图 7a)。这类璧有时还常与玉琮一起形成组配使用,通常为一璧一琮[10]。第二种为多联璜玉璧,即由3个扇面形玉璜联缀而成,每个玉璜两端各穿一孔,用来穿缀。齐家的玉环,有称瑷者[14],或也有称大孔璧[10],一般环面较窄,环面径小于孔径。

在古蜀文化祭祀活动中,玉璧也是极有代表性的一类器物,且数量较大。其中三星堆仁胜村墓地出土玉璧形器与良渚文化早期玉璧较为接近;上世纪三十年代燕家院子和月亮湾地点中有发现扁平素面厚体类的玉石璧,如四川大学博物馆收藏的3.1-439玉璧(同时还收藏有3.1-113玉琮,图 7b和图 7c),其材质与造型特征具有典型齐家文化玉器风格,因此极有可能是由外域流转传入蜀地。古蜀文化中数量最多是有领玉璧(图 7d),仅金沙遗址祭祀区内目前就已出土近80件,此次三星堆新发现的6个祭祀坑里又有不少有领玉璧出土。有领玉璧根据领部的高低可分出高领和矮领(实为在内孔两侧边缘起一周凸起的脊)两种,后者主要见于金沙遗址(图 7e)。高领璧与良渚文化(图 7f)、齐家文化的玉璧完全不同,而与商代殷墟、江西新干大洋洲商墓出土的同类玉器特征非常相似,应是商代玉璧的主要流行样式,但目前又以古蜀文化中出土有领玉璧的数量最多,因此不排除这类器物的生产地就是以蜀地为主,然后再向中原或其他地区输出的可能。矮领玉璧环面常较窄,环面径一般小于孔径,这一点与甘肃省永靖县新坪乡出土的一些大孔璧④(图 7g)有相似之处。另外, 金沙遗址出土的有领玉璧当中,还有一件外缘有四组凸出齿饰(每组五齿)的牙璧(图 7h)。四牙璧过去只见于陕西神木石峁和延安芦山峁。但金沙这件外缘无尖牙,又是在有领璧形器上雕出四组五齿饰的装饰特点不见于其他地区,具有明显的本地特色。

④ 发掘者将其称为玉瑷.

古蜀文化中还出土了数量较多的石璧。三星堆有许多石璧出土时按从大到小的序列依次垒叠。如1987年真武仓包包出土的二组石璧,其中一组有11件,发掘者定为A型石璧, 直径从20.3~7.1 cm不等,从大到小,呈依次递减变化,发掘者称之为“列璧”[15](图 8)。这类石璧一般孔径较大,孔宽超过环面宽,且器中部一般较厚,周缘较薄,周边不甚规整,孔多单面管钻完成。B型石璧共计10件,形体较小,仍是从大到小递减,厚薄不均,是利用A型石璧芯再次管钻而成。有的石璧芯能与A型石璧套合,器形直径两面不等,外缘呈现管钻的螺旋纹,这表明在制作时曾利用大石璧的内芯继续加工成小石璧。金沙遗址祭祀区早期祭祀活动中也出土了许多形制相似,大小不同的石璧,埋藏情况多种多样[15]:有的从大到小,依次排列;有的与石跪坐人像、石虎、石蛇一起放置;有的与石饼形器和石璋一起堆积。古蜀文化中此类石璧的流行以及管钻取芯并保留璧芯的作法似与甘肃皇娘娘台、青海喇家遗址中曾出土过的玉石璧及玉璧芯等情况存在一定的相似性。

玉钺是先秦社会中象征君王政治军事权力,体现威武的仪礼性用器。《尚书·牧誓》曾经记载武王讨伐商纣王时,“左杖黄钺、右秉白旄以麾”,周天子舞乐中有执朱干玉戚(钺)以舞《大武》,表明了钺的重要地位。

三星堆遗址中目前仅发现一件玉钺(戚),为1976年广汉高骈出土[16]。在金沙遗址内出土的4件玉钺均制作精细,凸显出使用者的地位与等级。其中一种外形为“风字形”的钺(戚)[7],两侧扉牙尖细上翘,错落有致的组成了三组山字形冠,刃部两端也略微上翘(图 9a),这一特征与二里头75ⅦKM7∶2带扉牙玉戚(图 9b)及山西黎城1号钺形制(图 9c)最为相似;另一种大孔似璧,刃部呈圆弧的钺(图 9d)与二里头三期75ⅥKM3∶13(图 9e)和75ⅧKM5∶1中出土的两件璧戚也非常相似,尤其是两边棱细而略上翘的扉牙饰,四段连弧形刃口的磨制方式都几乎如出一撤,而与殷墟花园庄54号墓出土的一件璧形钺[17](图 9f)从两侧齿牙到刃口的形制都有着明显区别。商周时期这类器物形态渐向瘦长发展,制作也变得较为简单,连弧形四段式刃的作法在商代后期就已消失。此件玉器的制作年代很可能早至夏代,或许就是二里头文化的制品流传至金沙地区。

多孔玉刀最早见于距今5900-5500年的南京北阴阳营二期文化中,后在龙山文化中有较多发现,在二里头文化中也占有相当重要的地位,以后又极少见到[18]。长条形多孔玉刀则是齐家文化的一种特征性器形[19], 如青海同德宗日遗址、青海喇家遗址、甘肃古浪县峡口等地都有出土或采集。古蜀文化金沙遗址中出土了一件四孔玉刀(图 10a),该器平面呈上小下大的梯形,灰白玉;平背,平刃,背部有四个单面钻穿孔,器身宽大厚实,与喇家1981年征集的一件玉刀(L∶4)以及甘肃古浪县峡口出土的大玉刀(图 10b)、青海同德县巴沟乡出土穿孔玉刀(图 10c)[14]在形制上相似,同时也与二里头的多孔玉刀(图 10d)接近。其实在岷江上游距今5500-5000年左右的四川茂县营盘山遗址中也曾发现过2件双孔玉刀[20],其中一刀背部平齐,中部有一大一小两个单面钻孔,近背部还有两个未穿透的单向钻孔,其形制特征与西北地区出土的一些多孔玉刀相似(图 10e);其二刀为弧刃,其玉材呈深褐色,上布圆团块状的“布丁石纹”(图 10f),通过肉眼观察其材料与齐家文化的玉料十分接近。在1982年在四川广元市青川县永红乡都家坝(现青川县沙洲镇白水关社区都家坝)(图 10g)也发现一件与甘青地区密切相关的四孔玉刀,其体大厚重,制作精美,这些发现均表明西北甘青地区的玉文化对四川盆地曾经产生过深远的影响。

箍形玉石器在仰韶文化早期就已有发现,如姜寨二期出土的Ⅷ、Ⅸ陶环就可以称为箍形器了,到仰韶文化庙底沟类型时期,这种器物已大量出现,如宝鸡福临堡遗址出土的这种陶质、石质的箍形器。在巫山大溪遗址也出土了大量的陶、骨、石、象牙、蚌质的箍形器。在良渚文化早期的赵陵山,中期的反山、瑶山墓地,良渚文化晚期的草鞋山、武进寺墩、福泉山等墓葬中均有出土。二里头遗址中出土了一件玉箍形镯(ⅢKM1∶4),圆筒形,两端磨平,腰部微内凹。在安阳殷墟妇好墓中也出土了圆箍形器28件。在三星堆仓包包地点出土1件玉箍形器,1号器物坑中出土13件陶质箍形器,其大小不等、形制基本相同。在金沙遗址中已发现8件玉质箍形器,均呈圆柱形,中空,微束腰,器壁薄,有的在器身上下口沿处各阴刻两道细弦纹(图 11a),金沙遗址出土的青铜立人手腕上戴有一装饰,其形制和玉箍形器相似,表明这类箍形器是一种带在手腕上的装饰品。总体来看,三星堆和金沙遗址出土的玉箍形器在形制上与良渚文化(图 11b)及山东省广饶县傅家出土的同类器最为相似。

1997年末,三星堆遗址仁胜村墓地中出土61件玉器。该墓地共发掘29座墓葬,其时代上限约当三星堆遗址一期后段,下限在三星堆遗址第二期前段,相当于二里头二期至四期的年代范围[21]。可以说,这批玉器是目前三星堆遗址中出土时代最早的、也是成都平原古蜀文化中出土年代最早的一批玉石器。这批玉器玉材大多呈鸡骨白,种类有蜗旋状器、泡形器、璧形器、锥形器、凿、矛、斧、斧形器等。特别引人注意的是M5中出土的3件玉锥形器(图 12a),它们放置于人头骨的左右和下方,器呈圆柱状,器身最大径在中部,顶端略细,有锥形榫,近锥尖端略粗,均通体打磨光滑。在该墓地其余的28座中不见玉锥形器,但在M21中人头附近出土4件蜗旋形器(图 12b),2件蜗旋状象牙器;M14、M7中各出土1件玉泡形器(图 12c);此外在M8、M29还各发现1件玉璧形器。蜗旋状器形制基本相同,大小不等,一面呈盘状内凹,一面弧拱,形似蜗牛壳状。外周均有一缺口,器中间一大圆孔,通体抛光。玉璧形器均体量较小,直径不过4 cm,璧一面平,一面略拱。

锥形器是良渚文化玉器的典型器类,常“见于良渚文化大、中、小型各等级墓葬,在某种程度上,它跟管、珠一样是玉器中最具普及化和最平民化的器类”。良渚玉锥形器经历了从简至繁至简的发展过程[22]。良渚的发掘者们将其分出A、B、C、D四种型式。其中A型玉锥形器是良渚锥形器中最常见的形制,至少又可分为早晚三式。从形制上看,仁胜村玉锥形器与良渚文化中晚期出土的A型Ⅱ式、Ⅲ式玉锥形器最为相似,也与长江中游地区石家河文化晚期遗存肖家屋脊AT1215②∶2玉笄、AT807②∶4玉笄、成都南郊十街坊M6出土的骨锥形器相似。同墓出土的玉泡形器与良渚文化反山十二号墓镶嵌的玉圆形器、龙潭港M12∶21出土的圆形玉片有着一定的相似度,但区别在于前者器中间出圆穿,在墓葬中单独出现,推测极可能为死者头部或身体上的缝缀装饰件;后者则无穿,系镶贴粘合在其他器物上作为复合件使用。玉蜗旋形器则与二里头文化第二期的斗笠状白陶器(图 12d)、成都宝墩文化晚期遗址出土的圆形骨器以及后续金沙遗址出土的铜螺形器(图 12e)相似。以上这批玉器形制极为特殊,在成都平原新石器时代晚期的宝墩文化其他遗址中从未见出土[23], 尤其是锥形器在商代的三星堆遗址及后续金沙遗址大量的玉器中几乎已不见踪影,说明其显然非本地制作,而是系域外的成品直接输入。

在古蜀文化时期,三星堆遗址中出土了数量众多、造型奇绝、体量巨大的青铜人物或动物雕像,还有许多陶塑动物造型,金沙时期又出现一批雕刻精美、技艺成熟的石刻圆雕作品,这些器物从质朴天然的造型特征、生动活泼的意趣韵味以及雕刻技艺的简练与娴熟,都表现出其时圆雕工艺技术的成熟与活跃,而其中的一些神髓筋骨竟让我们穿越时空,不仅窥见到了长江中游石家河文化的影子,更仿佛遥望到了来自更远古的大溪文化的时代印记。如三星堆出土的大量小型陶塑作品(图 13)体现出与石家河文化小型陶塑品(图 13f)的一脉相承;一些青铜人像造型(图 14)与石家河文化玉神人头像(图 15)也表现出某种惊人的神似(图 16);还有三星堆那件硕大无比的铜轮形器(图 17a)与巫山大溪文化中玉轮形器(图 17b)之间的相似度;以及在金沙时期大量出现的石跪坐人像(图 18a)与大溪文化出土玉人形器(图 18b)、石家河邓家湾出土陶人(图 18c)、秭归柳林湾玉石跪坐人像(图 18d)也都具有某些相似性,这些物品表现出与同时期黄河流域文化迥异的文化面貌,但却负载着长江上中游地区从早到晚文化之间相承相续的渊源关系,也可以说是体现了一种共同的文化精神与工艺传统[24]。

当在梳理成都平原先秦青铜文化时,我们还发现在三星堆、金沙遗址出土的几件玉器、铜器、金器上常出现着一个图像(图 19),这一图像竟然与1959年大溪遗址出土一件玉人面形佩[25]非常相似。这个图像过去在商周青铜器上也经常作为一种基本组合符号出现,曾被一些学者解读为蝉纹、变形蝉纹或心形纹。然而对照大溪这件玉人面形佩,我们认为把它识读为一个抽象的人面像似乎更为准确。这个脸呈椭圆形、大嘴张开并微微上翘,有时两耳侧还戴着牙状装饰、微笑着面对我们的形象,无比清晰地传递着某种特殊的文化涵意,而非一般性的装饰性纹样。关于大溪的人面形佩,李水城先生曾明确提出可能为“一种护身符性质的灵物”,并指出“原始宗教发展到一定阶段,人们从观念上赋予一些创造物以灵性,将其视为神物,渴望通过它们得到神的庇护,这些石雕人物应该就是这种观念下的产物,它们实际上担负着禳灾避祸的护身符的职能”[26];徐良高先生也曾提出“长江流域文化中存在一种历史悠久的独特的神鬼信仰文化系统”“且长江流域商周甚至更早时期文物上的神人形象应该就是古人观念中的主要神祗,如太阳神或社神”[27]。在三星堆和金沙这个图像或以金属材质单独出现,或刻于通神、礼神的玉礼器上,且总是居于器物的显要位置,或以镂雕,或以线刻,或以彩绘,或直接以此做为造型,显然其对于古蜀人有着明确的表征与指向,应是氏族中一个极其重要的符号,同时昭示着它可能是长江流域一个族群共同的历史记忆或是部落族群重要的代表性图腾符号。这个图像以后在商周铜器或演变或简化为蝉纹或心形纹,从而产生了位置与使用情况的变化,但是它在长江上中游地区显然有着其独特的精神文化价值与及其蕴含着特殊的宗教意义。此外,长江中游从大溪文化开始就流行玉石类斧、锛、凿等小型工具的组合形式,之后在长江上游从史前的宝墩文化一直延续至商周的三星堆和金沙文化时期。大溪文化中绿松石装饰品在成都平原三星堆和金沙也仍很流行,以上这些现象都清楚地表明成都平原先秦时期青铜文化与长江上中游文化从较早时期就存在着广泛的交流与来往,早晚文化之间应有着极其深厚的渊源与紧密联系。

在古蜀玉器的装饰纹样中,以平行直线纹最为常见,还有网格纹、菱形纹、交叉纹、三角形纹、回字纹、云雷纹、同心圆圈纹多重弧线纹、兽面纹、人形纹、昆虫类动物纹等。特别是在石璋、玉璋、玉戈的阑部常用二道至五道不等的平行直线纹组成基础装饰(图 20a)。斜直首玉璋器身两面常以回字纹、云雷纹作为主装饰纹饰。其次玉戈的阑部还常见方柜形装饰(图 20d),内再刻划菱形纹(图 20c)、交叉网格纹(图 20b)等装饰纹样,这一特点与二里头文化三、四期时玉璋、玉戈、玉刀的主体纹样与装饰风格基本一致(图 20e)[28]。除此之外,古蜀玉器还流行在器物的外表琢磨出立体的齿牙形装饰,这主要表现在玉璋和玉戈的阑部,玉钺的两侧及少量玉璧的外沿上,有的玉戈上下边刃还出齿饰,这些齿牙繁简不一,多根据需要加工而成,体现出对二里头文化流行的齿牙饰风尚的吸收与创变,且这一装饰风格一直从三星堆沿袭到金沙时期。

位于四川盆地西部腹心的成都平原,周边被重重高山阻隔。过去曾一度被认为是偏于一隅的“蛮荒之地”。唐朝大诗人李白曾描述“蜀道难,难于上青天。蚕丛及鱼凫,开国何茫然。尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟”;宋代李之仪更有“我住长江头,君住长江尾;日日思君不见君,共饮长江水”的深深悲叹。现在随着大量考古遗迹和重要文物的出土,让大家日渐认识到古蜀文化从悠远的神话传说、政治面貌的巨变,到祭祀遗迹遗物的构成与组合,再到手工业制作技术、艺术风格的飞跃式发展,都包含着浓郁而深刻的来自四面八方的文化因子[29]。

在成都平原新石器时代晚期的宝墩文化中,目前尚未发现有玉质礼器的使用,只见一些打磨精细的石质类手工业工具的使用。至夏代中晚期之时,在三星堆仁胜村墓地中发现了玉锥形器、玉璧形器等与长江中下游的文化密切相关的器物,为我们传递出一个信号,即至少在新石器时代晚期至夏代早中期之际,一股外来文化已渗入到了成都平原的三星堆区域。虽然之前在远早于宝墩文化的营盘山文化中已显露出西北地区玉文化的一些影响,但在成都平原最早的这批玉器材料中我们尚未看到黄河中上游地区玉文化的影响。无疑这只外来文化与长江下游环太湖地区的良渚文化有着极深的渊源,同时其中又包含着一些二里头文化的特质(从玉蜗旋状器可见)。

在三星堆二、三期文化中,作为宗教礼仪性用器的玉器突然大量出现,其间相随而来的还有先进的黄金制作技术、青铜器冶铸技术。这一时期的玉器器型上以几何形玉器,如璋戈钺、琮璧环、斧锛凿等方正规矩、神圣凝重的器物为主,几乎不见同时期中原地区晚商文化中那些活泼写实的动物形立体玉雕作品及金镶玉嵌的组合玉器。古蜀玉器明显具有较多的黄河中下游地区山东龙山玉文化,特别是二里头文化玉器组合的特质。古蜀玉器在装饰风格上整体崇尚简单、素朴的作风,流行在器身外侧雕琢凸起的牙饰,并在器身加刻平行直线纹、交叉网格纹等纹样,明显是保留了二里头文化的玉器制作传统,甚或一些器物可能既为从外部地区直接输入(如绿松石镶嵌铜器、风字形钺、璧形钺、十节玉琮等),另一些器物则与二里头文化存在着较明显的承袭与演变关系(如大量玉璋、玉戈、绿松石、石璋等)。因此, 我们认为正是随着夏代二里头文化的西渐进入成都平原,与三星堆古城内古族群的结合,才从根本上影响与改变了成都平原新石器时代固有的文化面貌,从而形成了一个崭新的、繁荣的三星堆文化,并带动玉器及玉文化在成都平原的兴起与繁盛,同时这一特质又再延续发展至金沙文化阶段,从而构架出古蜀玉文化最耀眼夺目的一段历程。

古蜀玉器制作精美,器上基本少见使用痕迹,大多数的玉器都不是实用之物品,甚或还有一些半成品或玉料,仅做简单打磨与加工即用于祭祀活动中,因此它们都是与古蜀王国的宗教祭祀活动密切相关的礼仪性用器。古蜀玉器多为就地取材而成,部分玉器造型元素虽然可能来自域外,但在形制上又进行创新与变化,许多器物“取其形神而又不拘于形”,因此古蜀玉器整体上具有鲜明的地方特色。无论是玉材的选择,玉器的形制,还是玉器的组合,用玉的规模等都明显区别于其他地区。如果说三星堆玉器在黄河、长江流域等外来文化的影响下,开创了成都平原古蜀文化玉器制作的先河,并为随之而来的金沙玉器的高度发展奠定了坚实的基础。那金沙玉器又秉承三星堆玉器的优良传统,并在此基础上不断融合、创新、发展,再将古蜀国的玉器制作工艺推向又一个高峰。

处于长江上游的四川盆地,周缘群山环绕,虽然自古就是一个相对封闭、独立的地理单元,但是在崇山峻岭间又有若干天然的通道被古人利用,道路虽多险阻但却也自古畅通,人们随着山谷或河流移动迁徙,盆地内由北向南与黄河流域,从东到西与长江中下游地区,由北向南与东南亚地区等早晚文化间都保持着紧密地交流与往来,因此古蜀玉石器既具有较强的独特性又体现出文化上的多元性。近几年来层出不穷的考古新证据已充分显现出成都平原与中国其他早期文化间存在着广泛而又密切的联系与交流。从古蜀玉石器的组合、器类、纹样装饰等细节中已能窥见其玉器渊源的多元性,从黄河上游的齐家文化,到黄河下游的山东龙山文化;从夏文化再历经商文化、周文化;从长江下游的良渚文化,到长江中游的大溪文化、石家河文化,来自四方八面的文化因子在四川盆地成都平原汇聚,并被不断吸收、吸纳、包容、融合、发展并走向繁荣,从而为我们勾勒出中国古代玉文化中的一道“独特而不独立”的绚丽风景。古蜀玉器所体现出的众多跨文化因素,也是中华文明“多元一体”格局最生动的例证之一。

| [1] |

冯汉骥, 童恩正. 记广汉出土的玉石器[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版), 1979(1): 79-85. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SCDZ197901013.htm

Feng H Y, Tong E Z. Jade and stone unearthed in Guanghan[J]. Journal of Sichuan University(Philosophy and Social Science Edition), 1979(1): 79-85. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SCDZ197901013.htm

|

| [2] |

朱亚蓉. 天地之灵 祀神之器——三星堆玉器的发掘与研究[M]//广东省博物馆. 考古人的兴奋. 广州: 岭南美术出版社, 2006: 115-127.

Zhu Y R. The spirit of heaven and earth: The excavation and research of Sanxingdui jade[M]//Guangdong Museum. Archaeologists' Passion. Guangzhou: Lingnan Art Press, 2006: 115-127. (in Chinese)

|

| [3] |

四川省文物考古研究所. 三星堆祭祀坑[M]. 北京: 文物出版社, 1999.

Sichuan Provincial Cultural Relics and Archaeology Research Institute. Excavation of the sacrificial pits at Sanxingdui[M]. Beijing: Cultural Relics Press, 1999. (in Chinese)

|

| [4] |

王居中, 阙显风, 朱亚蓉. 三星堆研究(第4辑)[M]. 成都: 巴蜀书社, 2014.

Wang J Z, Que X F, Zhu Y R. Sanxingdui research(Series 4)[M]. Chengdu: Bashu Publishing House, 2014. (in Chinese)

|

| [5] |

遗产编辑中心. 三星堆遗址祭祀区三、四号坑阶段性重大考古发现成果公布[N]. 中国文物报, 2021-09-10(001).

Heritage Editing Centre. Achievements of major archaeological discoveries of pits No. 3 and No. 4 in Sanxingdui site[N]. China Cultural Relics Newspaper, 2021-09-10(001). (in Chinese)

|

| [6] |

成都文物考古研究院, 成都金沙遗址博物馆. 金沙遗址祭祀区出土文物精粹[M]. 北京: 文物出版社, 2018: 125.

Chengdu Institute of Cultural Relics and Archaeology, Jinsha Site Museum. Cultural relics unearthed from the sacrificial area of Jinsha site[M]. Beijing: Cultural Relics Press, 2018: 125. (in Chinese)

|

| [7] |

成都文物考古研究所. 金沙玉器[M]. 北京: 科学出版社, 2006: 13.

Chengdu Institute of Cultural Relics and Archaeology. Jinsha site jadeware[M]. Beijing: Science Press, 2006: 13. (in Chinese)

|

| [8] |

王方. 古蜀玉器玉料分析及矿源产地调查情况综述[J]. 四川文物, 2022(1): 93-105. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SCWW202201007.htm

Wang F. Analysis of jadeware ang jade material of the ancient Shu and their mineral origin survey[J]. Sichuan Cultural Relics, 2022(1): 93-105. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SCWW202201007.htm

|

| [9] |

王方. 玉汇金沙——试析古蜀玉器中的多元文化因素[C]//成都金沙遗址博物馆, 成都文物考古研究院, 中国社会科学研究院考古研究所. 夏商时期玉文化国际学术研讨会论文集. 北京: 科学出版社, 2018: 295-304.

Wang F. Jade concentrating on Jinsha: An analysis of multicultural factors in the ancient Shu jadeware[C]//Jinsha Site Museum, Chengdu Institue of Cultural Relics and Archaeology, Institute Archaeology of the Chinese Academy of Social Sciences. Collected papers for international symposium on jade culture during the Xia-Shang periods. Beijing: Science Press, 2018: 295-304. (in Chinese)

|

| [10] |

邓淑苹. 万邦玉帛——夏王朝的文化底蕴[M]//中国社会科学院考古研究所. 夏商都邑与文化(二). 北京: 中国社会科学出版社, 2014.

Deng S P. Jadeware and silk of the world: The cultural connotations of Xia Dynasty[M]//Institute Archaeology of the Chinese Academy of Social Sciences. Xia-Shang Periods' Capital Cities and Culture. Beijing: China Social Sciences Press, 2014. (in Chinese)

|

| [11] |

朱章义, 王方, 张擎. 成都金沙遗址Ⅰ区"梅苑"地点发掘一期简报[J]. 文物, 2004(4): 4-65. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WENW200404000.htm

Zhu Z Y, Wang F, Zhang Q. Phase one of excavation at Meiyuan of the Jinsha Site near Chengdu[J]. Cultural Relics, 2004(4): 4-65. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WENW200404000.htm

|

| [12] |

王方. 试论成都平原古蜀文化时期的石器制作技术[C]//王震中, 高大伦, 肖先进. 夏商周方国文明国际学术研讨会论文集. 北京: 科学出版社, 2015.

Wang F. The manufacturing technology of stone artifacts in ancient Shu Culture period in Chengdu Plain[C]//Wang Z Z, Gao Z L, Xiao X J. International Symposium on Xia-Shang-Zhou Dynasties Civilization. Beijing: Science Press, 2015. (in Chinese)

|

| [13] |

邓聪, 王方. 二里头牙璋(VM3∶4)在南中国的波及——中国早期国家政治制度起源和扩散[J]. 中国国家博物馆馆刊, 2015(5): 6-22. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZLBK201505001.htm

Deng C, Wang F. Spreading of Erlitou yazhang (VM3∶4) in South China: Origin and dispersal of early political states and order in China[J]. Journal of National Museum of China, 2015(5): 6-22. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZLBK201505001.htm

|

| [14] |

叶茂林. 黄河上游新石器时代玉器初步研究[M]//邓聪. 东亚玉器(第一册). 香港: 香港中文大学中国考古艺术研究中心, 1998: 185.

Ye M L. Study on jadeware in Neolithic Age in the upper reaches of the Yellow River[M]//Deng C. East Asian: Symbol of Excellence(Vol. 1). Hongkong: Centre for Chinese Archaeology and Art, CUHK, 1998: 185. (in Chinese)

|

| [15] |

四川省文物考古研究所三星堆工作站, 广汉市文物管理所. 三星堆遗址真武仓包包祭祀坑调查简报[C]//四川考古报告集. 北京: 文物出版社, 1998: 83, 85.

Sanxingdui Site Workstation, Chengdu Institute of Cultural Relics and Archaeology. Investigation report of Zhenwucang Baobao sacrificial pit in Sanxingdui site[C]//Collection of Sichuan Archaeological Report. Beijing: Cultural Relics Press, 1998: 83, 85. (in Chinese)

|

| [16] |

敖天照, 王有鹏. 四川广汉出土商代玉器[J]. 文物, 1980(9): 76. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WENW198009011.htm

Ao T Z, Wang Y P. Shang Dynasty jades unearthed from Guanghan, Sichuan Province[J]. Cultural Relics, 1980(9): 76. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WENW198009011.htm

|

| [17] |

中国社会科学院考古研究所. 殷墟花园庄54号墓发掘报告[M]. 北京: 科学出版社, 2007.

The Institute of Archaeology, CASS. Report of the excavation of Yinxu Huayuanzhuang No. 54 tomb[M]. Beijing: Science Press, 2007. (in Chinese)

|

| [18] |

郑光. 二里头玉器与中国玉器文化[M]//邓聪. 东亚玉器(第一册). 香港: 香港中文大学中国考古艺术研究中心, 1998: 79.

Zheng G. Erlitou jade artifact and Chinese jade culture[M]//Deng C. East Asian: Symbol of Excellence(Vol. 1). Hongkong: Centre for Chinese Archaeology and Art, CUHK, 1998: 79. (in Chinese)

|

| [19] |

叶茂林. 甘肃、青海、宁夏、新疆地区出土玉器概述[M]//古方. 中国出土玉器全集(15). 北京: 科学出版社, 2005.

Ye M L. Overview of jades unearthed in Gansu, Qinghai, Ningxia and Xinjiang[M]//Gu F. The Complete Collection of Jades Unearthed in China (Vol. 15). Beijing: Science Press, 2005. (in Chinese)

|

| [20] |

古方. 中国出土玉器全集(13)[M]. 北京: 科学出版社, 2005: 1.

Gu F. The complete collection of jades unearthed in China(Vol. 13)[M]. Beijing: Science Press, 2015: 1. (in Chinese)

|

| [21] |

四川省文物考古研究所三星堆遗址工作站. 四川广汉市三星堆遗址仁胜村土坑墓[J]. 考古, 2004(10): 14-22, 图版1, 图版4-5。 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KAGU200410001.htm

Sanxingdui Site Workstation, Chengdu Institute of Cultural Relics and Archaeology. Earthen-pit tomb of Rensheng village, Sanxingdui site, Guanghan, Sichuan Province[J]. Archaeology, 2004(10): 14-22, pl. 1, 4-5. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KAGU200410001.htm

|

| [22] |

蒋卫东. 神圣与精致——良渚文化玉器研究[M]. 杭州: 浙江摄影出版社, 2007.

Jiang W D. Research on Liangzhu Culture jade artifact[M]. Hangzhou: Zhejiang Photography Press, 2007. (in Chinese)

|

| [23] |

王方. 试析古蜀玉器中的良渚文化因素[C]//杨晶, 蒋卫东. 玉魂国魄—中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集(四). 杭州: 浙江古籍出版社, 2010.

Wang F. Analysis of Liangzhu Cultural factors in the ancient Shu jade artifact[C]//Yang J, Jiang W D. Academic Symposium on Ancient Chinese Jade Artifact and Traditional Culture. Hangzhou: Zhejiang Ancient Book Press, 2010. (in Chinese)

|

| [24] |

王方. 远望大溪——对大溪文化出土玉器的几点观察与思考[C]//浙江省文物考古研究所. 杭州崧泽文化学术研讨会论文集(2014年). 北京: 文物出版社, 2016.

Wang F. Observing and thinking about the jade ware unearthed from Daxi Culture[C]//Zhejiang Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology. Collected Papers of Hangzhou Songze Culture Academic Symposium(2014). Beijing: Cultural Relics Press, 2016. (in Chinese)

|

| [25] |

四川长江流域文物保护委员会文物考古队. 四川巫山大溪新石器时代遗址发掘记略[J]. 文物, 1961(11): 11-12. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WENW196111003.htm

Cultural Relics and Archaeology Team of the Sichuan Yangtze River Valley Cultural Relics Protection Commission. Records of the excavation of Wushan Daxi Neolithic site[J]. Cultural Relics, 1961(11): 11-12. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WENW196111003.htm

|

| [26] |

李水城. 从大溪出土石雕人面谈几个问题[J]. 文物, 1986(3): 89-91. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WENW198603016.htm

Li S C. Several questions about stone carving face unearthed from Daxi tomb[J]. Cultural Relics, 1986(3): 89-91. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WENW198603016.htm

|

| [27] |

徐良高. 中国三代时期的文化大传统与小传统——以神人像类文物所反映的长江流域早期宗教信仰为例[J]. 考古, 2014(9): 50-62. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KAGU201409008.htm

Xu L G. The great and little cultural traditions of the three dynasties in China: A case study of the early religious beliefs in the Yangtze River basin reflected in the cultural relics of God figure[J]. Archaeology, 2014(9): 50-62. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KAGU201409008.htm

|

| [28] |

Zhu N C. Era peakedness and the tip of the iceberg: A glimpse of jade artifact from Xia Dynasty[M]//China Jade Culture Center, Chinese Jade Culture Committee. Jade artifact, Jade Culture and Chinese Civilization Exhibition of Xia Dynasty. Hangzhou: Zhejiang Ancient Book Press, 2013: 12-66. (in Chinese)

|

| [29] |

王方. 夏风西渐——试析二里头文化对古蜀玉器的冲击与影响[M]//朱家可. 三星堆研究(第5辑). 成都: 巴蜀书社, 2019.

Wang F. The impact and influence of Erlitou Culture on the jade artifact from the ancient Shu[M]//Zhu J K. Sanxingdui research(Ⅴ). Chengdu: Bashu Press, 2019. (in Chinese)

|